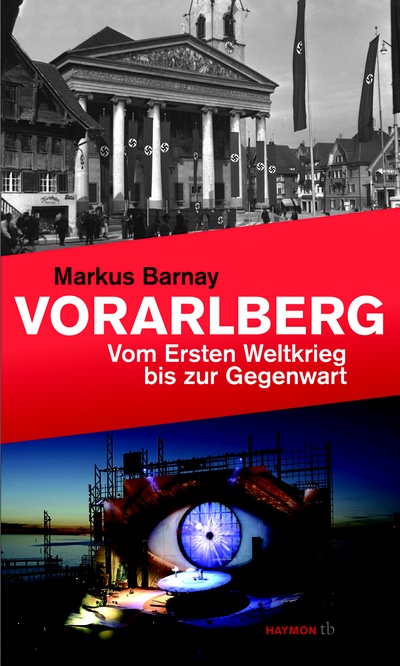

Markus Barnay: Vorarlberg - Vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart

Die Zeitgeschichte Vorarlbergs –

kompakt und anschaulich dargestellt. Markus Barnay hat die wichtigsten Ereignisse im westlichsten Bundesland vom Ersten Weltkrieg bis in die Gegenwart durchleuchtet.

Ist das „Ländle“ wirklich anders als die anderen? Sind die Vorarlberger eigentlich verkappte Schweizer oder etwa Österreicher mit europäischen Wurzeln? Warum leben hier mehr Zuwanderer als in anderen Bundesländern? Der Autor schildert die wichtigsten Entwicklungen, von der Grü̈ndung des eigenständigen Landes Vorarlberg bis hin zum einstimmigen Landtagsbeschluss für eine Energieautonomie als langfristiges Ziel – kritisch, präzise, leicht lesbar und pointiert.

---> Rezension von Meinrad Pichler in "Vorarlberger Nachrichten", 1./2. Okt. 2011

---> Präsentation am 4. Oktober 2011 im ORF-Studio Dornbirn

---> ORF-Fernsehfilm ("Vorarlberg heute", 6. Okt. 2011) zur Präsentation

Inhalt

Ein „Musterländle“ mit Schönheitsfehlern 7

I. 1918–1933: Die Neuordnung der Macht

1. Die Gründung des Landes Vorarlberg 13

2. Der Kampf um den „Kanton Übrig“ 21

3. Dezentralisierte Macht 26

4. Machtlose Sozialdemokraten 28

5. Der Kampf um den 1. Mai 31

6. Die Kraft des Wassers zum Nutzen des Landes 34

7. Vom Bergbauerndorf zum Luxusressort 39

II. 1933–1945: Vom „Ständestaat“ zur NS-Herrschaft

1. Die Ohnmacht des Bundeskanzlers 42

2. Das Ende der Demokratie 48

3. Von Tätern, Opfern und Mitläufern 52

4. Hohenems wird „judenfrei“ 59

5. „Here is Austria!“ 65

III. 1945–1968: Der beschwerliche Weg zur Demokratie

1. Nazis, Wendehälse und andere „Demokraten“ 70

2. Die gescheiterte „Entsorgung“ der Vergangenheit 75

3. Den Herrgott im Nacken, den Altnazi im Vorzimmer 80

4. Zensur und Verbote für „Ethik, Sitte und Moral“ 84

5. Die Lawinenkatastrophe vereint 88

6. Die Profiteure wollen ihre Beute behalten 90

7. Erfolgsgeschichten und Startvorteile 92

8. Frauen im Landtag und ein neuer Landeshauptmann 97

9. Der Föderalismus erobert die Straße 99

IV. 1968–1995: Die konservative Moderne

1. Der kurze Sommer der Sozialdemokratie 104

2. „Flint“ lebt 107

3. Der Kampf um die Meinungsvielfalt 112

4. Von den „Randspielen“ ins Zentrum der Gesellschaft? 116

5. Umweltbewegung und Bürgerengagement 119

6. Vom Kuhstall in den Landtag 121

7. Der Niedergang der Textilindustrie 125

8. Die Macht der Kirche bröckelt 128

9. Die Wiederentdeckung der Geschichte 131

V. 1995–2011: Das globalisierte Ländle

1. Erfolgreicher Strukturwandel 134

2. Bildungs- und Integrationsprobleme 139

3. Europa, Österreich oder doch nur Vorarlberg? 142

4. Hegemonie ohne Ideologie? 145

5. Religion als Privatsache? 149

6. Herausforderungen für die Zukunft 151

Nachwort 156

Vorarlberg 1918–2011: Eine kurze Chronologie 160

Quellen 162

Weiterführende Literatur 163

Personen- und Ortsverzeichnis 169

Leseprobe

Mitten im so genannten „Ried“ zwischen Lauterach, Wolfurt, Dornbirn und Lustenau stehen zwei markante Wegmarken: eine der letzten bedeckten Holzbrücken des Landes, die hier die Dornbirner Ach überquert, und die ORF-Sendeanlage Lauterach, von der aus die UKW-Hörfunkprogramme verbreitet werden. Ganz in der Nähe spielte sich im Oktober 1986 Eigentümliches ab: Ein Dienstauto der Vorarlberger Landesregierung war vorgefahren, und der von einem Chauffeur begleitete Passagier stieg aus, um eine in seinen Augen skandalöse Szene zu begutachten. Denn in der Nacht hatten Unbekannte die Trasse einer geplanten Schnellstrasse durch das Ried mit Holzkreuzen markiert, die – nicht ganz zufällig – den Grabkreuzen auf Friedhöfen glichen. Als der Mann dies sah, herrschte er die nahestehenden Mitarbeiter der Strassenbauabteilung des Landes an, sie sollten den Skandal sofort beenden und die Kreuze entfernen. Die Reaktion des Bauarbeiters ist legendär und wurde in den damals aufkommenden politischen Kabaretts noch jahrelang wiederholt: „Wer sind Sie überhaupt?“ Antwort: „I bin der Landesrat Vetter!“

Detaillierte Quellennachweise und weitere Anmerkungen zum Text befinden sich auf www.malingesellschaft.at/barnay.