Werner Dreier (2024): Die Verantwortung trägt Namen. Sie heißen Ammann, Eberl, Fink. NS-Zwangsarbeit und die Vorarlberger Illwerke

Erschienen in: KULTUR – Zeitschrift für Kultur und Gesellschaft, September 2024.

Mittlerweile haben viele der Tausenden von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen auf den Baustellen der Illwerke einen Namen bekommen. Konstantin Przygoda etwa, geboren 18.9.1901 in Wojtyniow im polnischen Kreis Kielce, wurde am 2.3.1942 zur Mittagszeit in Vandans durch Erhängen hingerichtet – aufgrund einer fadenscheinigen Beschuldigung und wahrscheinlich zur Terrorisierung aller anderen. Michael Kasper erzählt in seiner Darstellung der Illwerke in der NS-Zeit einige dieser Lebensgeschichten. Obwohl er sich dabei auf Forschungen der letzten Jahre stützen kann, vermag er dennoch nicht klar zu benennen, wie viele der Zwangsarbeit verrichtenden Menschen Opfer der Repressionsmaßnahmen wurden – z.B. wegen Fluchtversuchen oder Widersetzlichkeit in Lager verbracht und dort umgekommen sind.

Haben auch einige der Zwangsarbeiter und Kriegsgefangen mittlerweile einen Namen, so verschwinden die Verantwortlichen für den Einsatz von Zwangsarbeitern auf den Baustellen der Illwerke auch bei Michael Kasper noch immer hinter Passivkonstruktionen bzw. hinter den Nationalsozialisten als kollektivem Subjekt: Die Nationalsozialisten organisierten den Einsatz von Zwangsarbeitern, die ersten polnischen Kriegsgefangenen trafen im Herbst 1939 in Partenen ein, die starke Zunahme der polnischen Arbeiter im Frühjahr 1943 ist auffallend – so Michael Kasper.

1998 hatte Ludwig Summer, der damalige Vorstand und heutige Aufsichtsratsvorsitze der Illwerke, die Verantwortung für den Einsatz der Zwangsarbeiter noch in einem Interview für den ORF auf die ausführenden Baufirmen geschoben. Heute bekennen sich die Verantwortlichen der Illwerke in ihren Vorworten zu Michael Kaspers Buch etwas mehr zur Verantwortung: „dunkle Zeiten und die Rolle der Zwangsarbeiter im Nationalsozialismus“ (Markus Wallner); „jener Menschen, die unter Zwang … gearbeitet haben, wollen wir mit Respekt gedenken“ (Christof German, Gerd Wegeler).

Ludwig Summer gibt in seinem Vorwort einen weiterführenden Hinweis: „Das Erkennen und Nützen des ‚Kairos‘– des günstigen Augenblicks – war vielfach prägend für den Unternehmenserfolg.“

Kriegsgefangene - Beginn der Zwangsarbeit

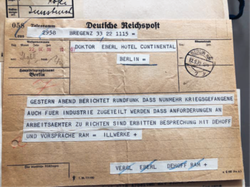

Am 22.9.1939 erreichte ein Telegramm im Berliner Hotel Continental DDr. Harald Eberl, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Vorarlberger Illwerke. Die Absender „Illwerke“ erbitten darin „Besprechung mit Dehoff und Vorsprache RAM [Reichsarbeitsministerium]“. Denn es eröffnete sich ein „günstiger Augenblick“, der für den Unternehmenserfolg prägend sein sollte: Kriegsgefangene konnten nunmehr der Industrie – und auch den Baustellen – zugeteilt werden. Harald Eberl sollte unverzüglich Bruno Dehoff als Leiter des für Vorarlberg zuständigen Arbeitsamtes und das Reichsarbeitsministerium kontaktieren, damit dieser günstige Augenblick nicht ungenutzt verstreiche. Denn Vorstand und Aufsichtsratsvorsitzender arbeiteten schon seit der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Österreich an der zweiten Ausbauphase der Illwerke. Der Überfall der Deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939 zeigte die Richtung an: Die Illwerke sind kriegswirtschaftlich wichtig und sollten am besten als „Wehrbetrieb“ eingestuft werden. Denn, so formulierten es die Illwerke, es werde für den „Fall eines langen Krieges, der letzten Endes mindestens ebenso sehr auf wirtschaftlichem als auf militärischem Gebiete ausgefochten würde, gerade die beschleunigte Fertigstellung der Spitzen- und Speicherwasserkräfte der Illwerke zwingend notwendig sein“.

Harald Eberl, damals noch Wirtschaftslandesrat des bald ins Tirol eingegliederten Vorarlberg, war ein durchsetzungsstarker und innerparteilich gut vernetzter Nationalsozialist. Er und die beiden Vorstände Direktor Dipl. Ing. Anton Ammann und Prokurist Pius Fink arbeiteten hart daran, die Montafoner Berglandschaft in eine Strommaschine für das Ruhrgebiet umzuwandeln. Dazu benötigten sie nicht nur Zement und Stahl, sondern vor allem Arbeitskräfte. Unter Kriegsbedingungen waren sowohl Stahl wie auch Arbeiter knapp. Zunächst ging es darum, die wichtigste Ingenieure, Kaufleute und Techniker vom Kriegsdienst freizustellen. Dann brauchte es Arbeiter. Unmittelbar nach dem Überfall auf Polen, am 6. September 1939, übermittelte Eberl dem in Innsbruck sitzenden zuständigen Gauleiter Hofer ein Memorandum der Illwerke, in dem die Zuweisung von 1000 polnischen Kriegsgefangenen erbeten wurde. In einer beiliegenden Skizze waren schon die Baustellen mit den jeweils zugeordneten Arbeitslagern eingezeichnet – der Gauleiter könne daraus ersehen, dass die Kriegsgefangenen leicht zu bewachen und keine Kontakte mit Einheimischen zu erwarten seien. Wieder eine Woche später, am 12. September 1939, rechnen Eberl und die Illwerke bereits mit Kriegsgefangenen. Am 22. September dann das Telegramm nach Berlin, darauf folgten wohl die notwendigen Gespräche und wenig später trafen die ersten Züge mit Kriegsgefangenen im Montafon ein.

So geht das eben unter kriegswirtschaftlichen Bedingungen, Stahl wird zugewiesen und auch die Arbeitskräfte: Kriegsgefangene, angeworbene „Fremdarbeiter“, in den besetzten Gebieten zusammengefangene Zwangsarbeiter, Wehrmachtsgefangene – deutsche Soldaten, die zu Zwangsarbeit verurteilt waren. Polen, Slowaken, Belgier, Franzosen, Ukrainer, Griechen, Italiener… Sie wurden stets in ausreichender Zahl „zugeschoben“, damit der „Sollstand von 4.000 Mann“ erreicht werden konnte. In dieser Sprache waren die Bauberichte des Vorstands für den Aufsichtsrat gehalten. Per 31. Oktober 1940 waren 4.900 Arbeitskräfte eingesetzt. Davon waren 1.410 „freie deutsche Angestellte und Arbeiter“, dann 129 Slowaken, 42 Tschechen, 742 Jugoslawen, 31 Ungarn, 228 Italiener, 379 Volkspolen, 177 Ukrainer, 441 deutsche Wehrmachtsgefangene, 785 belgische Kriegsgefangene, 364 französische Kriegsgefangene und weitere, alle bewacht durch 172 Wachmannschaften.

Die Arbeitsleistung der zumeist nicht qualifizierten, schlecht gekleideten, schlecht ernährten und schlecht untergebrachten Zwangsarbeiter war nicht so hoch, wie die Baufirmen kalkuliert hatten. Zwar zahlten sie den zuteilenden Reichsbehörden weniger Entgelt pro Zwangsarbeitskraft, als sie freien Arbeitskräften hätten bezahlen müssen, dennoch klagten die Baufirmen über die „durch den Krieg erschwerten Umstände“ und wollten die Mehrkosten an die Illwerke weiter verrechnen. Diese wussten das nach Tunlichkeit zu verhindern. Inwieweit dieser Kostendruck die Lebensverhältnisse der Zwangsarbeiter belastete – ob sie etwa weniger zu essen und anzuziehen bekamen –, lässt sich derzeit nicht beantworten. Das und noch vieles mehr wäre in einem Forschungsprojekt zu klären, wie es derzeit für Zwangsarbeit in Tirol läuft und woran sich Vorarlberg und die Vorarlberger Illwerke leicht beteiligen könnten, wenn sie nur wollten. Sabine Pitscheider verfügt über die notwendige Expertise und hat Zugang zu noch unausgewerteten Aktenbeständen. Sie bräuchte nur noch einen Auftrag aus Vorarlberg.

Das Überdauern von Funktionseliten - die Verantwortung trägt Namen

Die Vorarlberger Illwerke veranstalteten am 5. Juni 2024 in Rodund ein Symposium zu den Illwerken in der NS-Zeit, bei dem unter anderem Sabine Pitscheider einen Einblick in ihre auf Tirol konzentrierte Arbeit gab. Doch die dort präsentierten Erkenntnisse konnten in Michael Kaspers Buch nicht mehr berücksichtigt werden und es blieb der Eindruck der Erfüllung einer lästigen Pflicht zurück.

Die Verantwortung für den Einsatz von Zwangsarbeitern auf den Baustellen der Vorarlberger Illwerke hat also Namen: Harald Eberl, Anton Ammann, Pius Fink. Harald Eberl war ein prominenter Nationalsozialist, der im Frühling 1945 aus Vorarlberg verschwand und sich letztlich in München niederließ. Seine Geschichte kann im von Werner Bundschuh herausgegebenen Sammelband „Menschenverächter. Vorarlberger als Akteure bei Entrechtung und Vernichtung im Nationalsozialismus“ (2022) nachgelesen werden. Doch was ist mit Anton Ammann und Pius Fink, auch mit Männern wie Bruno Dehoff? Bruno Dehoff kehrte nach Stuttgart zurück auf einen Spitzenposten in der dortigen Verwaltung – von wo aus er seinem guten Bekannten Harald Eberl für dessen Entnazifizierungsverfahren einen „Persilschein“ ausstellte.

Anton Ammann und Pius Fink blieben auch nach der Nazi-Zeit in ihren Funktionen, die sie schon vor der Nazi-Zeit innegehabt hatten. Sie lassen sich wohl als Teil einer Funktionselite beschreiben, ohne die kein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem funktioniert, sei es demokratisch oder eine Diktatur. Sie waren nützlich und tüchtig. Sie vermochten den Unternehmenserfolg zu mehren, indem sie die günstigen Augenblicke zu erhaschen suchten, die sich ihnen boten. Nach ihnen folgte dann als Generaldirektor mit DDr. Adolf Berchtold ein weiterer ehemaliger Nationalsozialist. Beaufsichtigt durch den Aufsichtsrat unter Vorsitz von Landeshauptmann Herbert Kessler (ÖVP) mehrte er den Unternehmenswert weiter.

Die Funktionseliten orientieren sich flexibel an den jeweils herrschenden Verhältnissen. Ist es angemessen, an sie höhere Anforderungen als an alle übrigen Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zu stellen? Die NS-Diktatur war eine Zustimmungsdiktatur, welche die längste Zeit durch den gemeinsamen Willen, etwas erreichen zu wollen, getragen wurde. Zu den großen Projekten der Zeit gehörte der Ausbau der Vorarlberger Wasserkraft. Um den Stellenwert von ethischen Erwägungen bei wirtschaftlichen Entscheidungen einschätzen zu können, eignet sich ein Blick auf unsere Gegenwart besser als einer auf die als Ausnahmezeit begriffene NS-Diktatur. Welchen Stellenwert haben ethische Erwägungen bei wirtschaftlichen Entscheidungen heute? Die Erde brennt, und wir bauen Straßen. Plastik versaut die Welt, die Freizeitindustrie zerstört die Naturräume und so weiter und so fort. Jeder weiß, was ich meine. Und wie handeln die Entscheidenden? Haben sie einen Namen? Und wir?

Literatur

- Michael Kasper: Hundert Jahre Energie aus Vorarlberg. Innsbruck, StudienVerlag 2024, 432 Seiten

- Werner Dreier: DDr. Harald Eberl – Ein Opportunist macht Karriere. In: Werner Bundschuh (Hg.), Menschenverächter. Vorarlberger als Akteure bei Entrechtung und Vernichtung im Nationalsozialismus. Bregenz, Vorarlberger Autoren Gesellschaft 2022, S. 111-147