30.9.-30.10.2011 - Ausstellung: "Was damals Recht war..."

Die Ausstellung

Die Wanderausstellung "Was damals Recht war...", ein Projekt der Berliner Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, ist

seit 2007 in der Bundesrepublik und in

Österreich unterwegs. Sie erinnert an die Schicksale von Männern und

Frauen, die während des Zweiten Weltkrieges von einer verbrecherischen

Militärjustiz verurteilt wurden.

Plakat zur Ausstellung

Ursprünglich für Deutschland konzipiert, wurde die Ausstellung vom

Verein »Personenkomitee Gerechtigkeit für die Opfer der

NS-Militärjustiz« in Zusammenarbeit mit dem Verein Gedenkdienst für

Österreich adaptiert und in Wien (2009) und Klagenfurt (2010) gezeigt.

Für die Dornbirner Ausstellung wurde ein eigener Vorarlberg-Teil

konzipiert und eine Publikation über die Vorarlberger Opfer der

NS-Wehrmachtsjustiz verfasst.

Über 20.000 Todesurteile gegen Wehrmachtsangehörige wurden im „Dritten Reich“ vollstreckt. Darüber hinaus darbten und starben Tausende Soldaten und Zivilisten in den Gefängnissen der Nazis. Auch Vorarlberger wurden von den Mühlen der NS-Justiz erfasst. Beispielhafte Schicksale Vorarlberger Deserteure werden im Begleitbuch zur Ausstellung vorgestellt.

Siehe dazu den Beitrag in "Kultur" 7/2011, S. 38-40 ---> Link

Info-Folder zur Ausstellung (mit Programm) ---> Download

Vorarlberg-Teil der Ausstellung ---> Download (7 MB)

Alle Begleitveranstaltungen auf einen Blick ---> Link

Informationen für Lehrer/innen ---> Download

Pressestimmen:

Kommentar von Walter Fink in den VN vom 01.10.2011

Kommentar von Arnulf Häfele in den VN vom 24.10.2011

Berichte in VN (29.09.2011) und neue (26.10.2011)

Für die Ausstellung in Dornbirn verantwortlich: Stadtmuseum Dornbirn (Hanno Platzgummer) in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bildungswerk (Karin Bitschnau), der Johann-August-Malin-Gesellschaft (Kurt Greussing) und _erinnern.at_ (Werner Bundschuh).

Eröffnet wird die Ausstellung durch einen Vortrag von Harald Welzer am Do., 29. Sept. 2011 im Kulturhaus Dornbirn.

Blick auf den Vorarlberg-Teil der Ausstellung (im Hintergrund)

Begleitband für Österreich im Mandelbaum-Verlag:

GELDMACHER, Thomas / KOCH, Magnus / METZLER, Hannes / PIRKER, Peter / RETTL, Lisa (Hg.):

»Da machen wir nicht mehr mit ...« Österreichische Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht, Wien 2010.

240 Seiten, ISBN 978-3-85476-341-3, € 24.90

Das Begleitbuch dokumentiert die Lebenswege von 14 Menschen, die die

Wehrmachtsjustiz zu schweren Strafen oder zum Tode verurteilte, und

erklärt den Unrechtscharakter und die Willkür der deutschen

Militärgerichte: Es zeigt die Nazi-Richter, die über Handlungsspielräume

verfügten und doch Todesurteile aussprachen - die gleichen Richter, die

nach 1945 Karriere an Gerichten, Hochschulen und in der Politik machten

und die damit auch ein Nachkriegsdeutschland und -österreich

mitformten, die ihre Geschichte lange nicht aufzuarbeiteten begannen.

Buch wie Ausstellung nehmen die geschichtspolitischen Auseinandersetzungen um die Rehabilitierung der NS-Militärjustizopfer in den Blick und lassen Zeitzeugen zu Wort kommen.

Der zeitgeschichtliche Rahmen: »Fahnenflucht«

"Fahnenflucht" - ein

Akt des Widerstands? des Verrats? der Feigheit? des Patriotismus? Die

Einschätzung der Desertion aus der Wehrmacht ist nach wie vor

umstritten.

Wehrmachtsdeserteure waren in Deutschland und Österreich jahrzehntelang kein Thema. Ihre Weigerung, in Hitlers Vernichtungsfeldzug mitzumarschieren, blieb in der österreichischen Nachkriegsgesellschaft unbedankt und stand außerhalb der erinnerungspolitischen Wahrnehmung. Deserteure waren vielmehr mit Vorwürfen konfrontiert, sie hätten Kameraden und Vaterland verraten. Die vorherrschende Geschichtserzählung, die einerseits Österreich als das »erste Opfer der Hitlerschen Aggression« darstellte, andererseits jene Soldaten als Helden feierte, die das »Dritte Reich« bis zur Kapitulation verteidigt hatten, ließ für anderslautende Interpretationen der Vergangenheit keinen Platz.

Durch

die Marginalisierung und Verdrängung der Opfer geriet der

Unrechtscharakter der NS-Militärjustiz erst spät ins Blickfeld einer

historisch interessierten Öffentlichkeit. Über Jahrzehnte hinweg galten

die Wehrmachtgerichte als »Nische der Rechtsstaatlichkeit«. Dabei wurde

übersehen, dass die Wehrmachtsjustiz ein willfähriges Instrument des

Vernichtungskrieges war, durch deren Urteile Zehntausende Menschen –

Soldaten und ZivilistInnen – aus ganz Europa ihr Leben verloren. Die

Militärrichter vollstreckten über 15.000 Todesurteile allein an

Deserteuren.

-

Paris, April 1942: Sitzung eines deutschen Militärgerichts (Standbild aus einem zu Propagandazwecken gedrehten Film). Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin

In

Österreich begann man erst gegen Ende der 1990er Jahre, sich auf

politischer und wissenschaftlicher Ebene mit den Opfern der

NS-Militärjustiz zu beschäftigen. 2005 beschloss der Nationalrat das

»Anerkennungsgesetz«. Es beseitigte immerhin die sozialrechtliche

Schlechterstellung

der Deserteure. 2009 lieferte die Ausstellung »Was damals Recht war«

den entscheidenden Impuls zur vollständigen Rehabilitierung der

Deserteure. Sie

erfolgte mit dem »Anerkennungs- und Rehabilitationsgesetz« vom 1.

Dezember 2009. Damit erkannte die Republik Österreich Desertion aus der

Wehrmacht ausdrücklich als Akt des Widerstandes an.

-

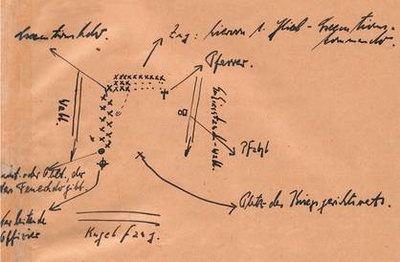

Skizze zum Ablauf einer Hinrichtung (aus einer Gerichtsakte, März 1942). Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg

Die Ausstellung, konzipiert von der Berliner Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, verfolgt das Ziel, die Rehabilitierung der Opfer der NS-Militärjustiz in der Öffentlichkeit voranzutreiben und zu einem würdigen Gedenken an diese Frauen und Männer beizutragen. Um die notwendige Sensibilisierung für das Thema zu erreichen, bietet die Ausstellung zielgruppengerechte Führungen sowie ein umfangreiches Begleitprogramm an.